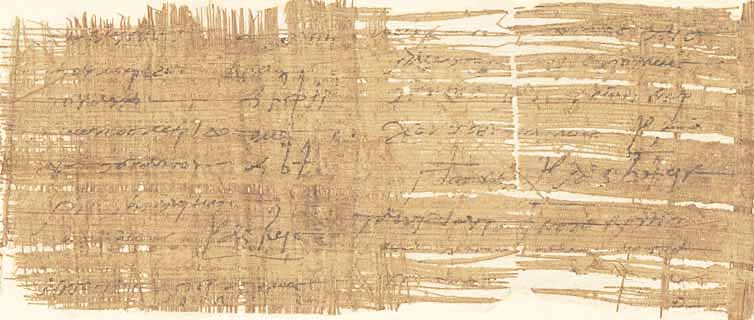

BKT III, S. 30–31 (P. 9765)

Wertvolle Rezepte werden auch heute noch aufgeschrieben, um sie nicht zu vergessen. Das ist umso wichtiger, wenn es sich um Rezepte für Medikamente handelt. Auch in der Antike hat man solche Rezepte niedergeschrieben, so dass wir heute einen Einblick in die Herstellung solcher Medikamente gewissen können. Ein Beispiel ist der hier vorgestellte Papyrus.

Dieses Fragment einer Papyrusrolle mit Rezeptanweisungen ist nur auf der Vorderseite, dem Rekto, beschriftet. Die Rückseite, das Verso, ist zumindest im erhaltenen Teil des Schriftträgers leer. Die Schrift mit ihren großen und ungeübten Buchstaben verrät einen unerfahrenen Schreiber, lässt sich in das zweite Jahrhundert n. Chr. datieren und verweist auf eine private Abschrift, worauf auch die Korrektur am Ende der fünften Zeile der zweiten Kolumne hindeutet, wo der Schreiber Alpha und Iota von καὶ vergessen hatte und über der Zeile nachtrug. Von der ersten Kolumne sind nur noch Zeilenenden erhalten. Die zweite Kolumne ist in ihren horizontalen Ausmaßen vollständig.

Von einer weiteren Kolumne sind keine Spuren erhalten. Vielmehr ist die rechte Kante des Papyrus eine antike Schnittkante und somit möglicherweise das Ende der Rolle. Dazu passt auch das letzte Wort der zweiten Kolumne, das am Ende einer Rezeptanweisung ungefähr in der Zeilenmitte positioniert ist. Dieses Wort ἔξω ist als Verweisungsvermerk für den Leser gedeutet worden und sollte wohl auf eine Ergänzung o. ä. auf der anderen Papyrusseite hinweisen. Diese Beobachtungen führen entgegen der bisherigen Forschungsmeinung zu dem Schluss, dass sich auf diesem Papyrus der untere Teil der Kolumnen erhalten hat, während sie oben abgebrochen sind. Beide Kolumnen enden jeweils mit einer Rezeptanweisung und kürzeren letzten Zeilen, von der sich in der ersten Kolumne das Zeilenende nicht erhalten hat.

Aus den anderthalb erhaltenen Zeilen der ersten erhaltenen Rezeptanweisung der zweiten Kolumne erfahren wir immerhin, dass etwas, das mit Honig vermengt oder glattgemacht werden sollte, nüchtern zu verwenden sei. Da hier lediglich der Abschluss dieser Rezeptanweisung mit Hinweisen zur Verwendung des hergestellten „Medikaments“ erhalten ist, bleibt dessen Inhalt im Dunkeln. Da der Übergang zwischen diesen beiden Anweisungen mitten in der zweiten erhaltenen Zeile der zweiten Kolumne eintritt, wurde er vom Schreiber am linken Rand mit einer Paragraphos, einem kurzen horizontalen Strich unter dem Beginn dieser Zeile, gekennzeichnet.

Die zweite letzte erhaltene Rezeptanweisung beschreibt die Gewinnung und Reinigung von Rindertalg. Es ist zwar nichts über die Verwendung des Rindertalgs zu erfahren, doch ist ein wie beim zeitgleichen Galen (ca. 129 – 216 n. Chr.) beschriebener, therapeutischer Nutzen anzunehmen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Informationen auf der anderen Seite des Papyrus gestanden haben könnten, auf die das schon besprochene ἔξω verweist. Detailliert wird allerdings beschrieben, dass Rindertalg durch die Erhitzung des von der Haut befreiten, geglätteten und gereinigten Rinderfetts in Wasser gewonnen wird. Nach der Schmelze soll es durch ein Sieb gegossen werden, unter dem ein Becken mit kaltem Wasser steht. Eine Reinigung des Rindertalgs wird durch die Wiederholung dieses Vorgangs erreicht. Sehr ähnlich wird dieser Vorgang auch von Dioskurides im ersten Jahrhundert n. Chr. – also ca. 100 Jahre vor diesem Papyrus – in der Schrift De materia medica II 76 beschrieben, wo auch die Gewinnung von Talg anderer Tiere dargestellt ist.

Auch wenn wir nur ein kleines Fragment einer vermutlich recht umfangreichen Rolle mit vielen Rezepten haben, erlauben sie doch einen interessanten Einblick in die Herstellung von Medikamenten der Antike.