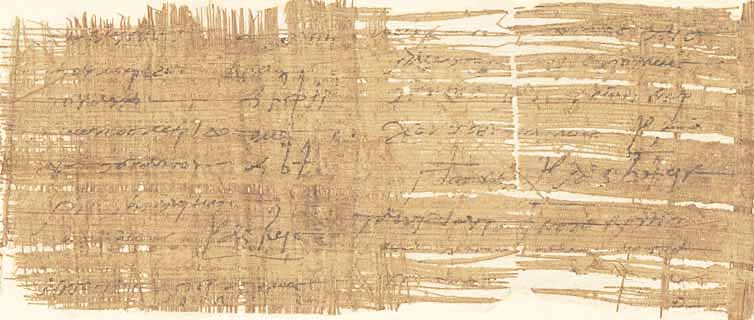

P. 14283

Gewöhnliche Menschen lassen ihr Testament von einem Notar verfassen. Antike Dichter schrieben ihres natürlich selbst, und zwar in Versform. Handelt es sich hier um ein solches Testament des namentlich genannten, berühmten Epigrammatikers Poseidippos von Pella oder hat sich jemand unter dem Deckmantel eines bekannten Namens selbst als Dichter ausprobiert?

Das Gedicht beginnt mit einer Anrufung an die Musen, die Schutzgöttinnen der Künste. Mit Beinamen versehen und mit Bezug auf frühere Werke des Dichters werden sie aufgefordert, zusammen mit Poseidippos das ‚verhasste Alter‘ zu besingen. Die Bitte um Hilfe beim Verfassen eines Gedichts ist eine gängige Praxis in der Antike und beruht auf der Auffassung, dass die Musen den Dichtenden inspirieren und anweisen.

Dafür sollen sie von ihrer Aussichtsplattform auf dem Helikon hinuntersteigen und in das ‚Pipleische Theben‘ kommen, wo sich der Schreiber allem Anschein nach befindet. Diese Angabe wirft allerdings ein Rätsel auf, denn es gibt keinen geografisch genau bestimmbaren Ort mit diesem Namen. Ein Theben in Griechenland und ein Theben in Ägypten sind bekannt. Keines von beiden hat aber direkt etwas mit dem Beiwort Pipleia oder Pimpleia (wie es häufiger lautet) zu tun. In einigen Varianten ist Pimpleia die Mutter der Musen und in anderen deren Geburtsort. Hier kann man nur vermuten. Deutlich wird jedenfalls, dass der Dichter eine metaphorische Ebene gewählt hat, um seinen Aufenthaltsort zu beschreiben.

Aus den folgenden Versen lassen sich schwer genaue Zusammenhänge entnehmen, denn sie sind am Ende der ersten Kolumne ganz am unteren Rand der Tafel platziert und sehr abgerieben. Sicher lässt sich aber erneut der Name Poseidippos lesen und eine Anrufung an den Gott der Dichtkunst Apollon erschließen. In der zweiten Kolumne ist von einem Orakel die Rede, welches der Gott zugunsten eines anderen Dichters aus Paros schon einmal gegeben und ihm somit zur Ehre verholfen hat. Ein Dichter, der für diesen Vergleich in Frage käme, ist Archilochos von Paros, dem überlieferterweise nach dem Tod ein Ehrentempel auf Geheiß des Gottes Apollon errichtet worden war. Etwas Ähnliches erbittet sich auch Poseidippos und möchte über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus verehrt werden. Er hat auch eine genaue Vorstellung davon wie das passieren soll, nämlich durch eine Statue, die ihn mit einer Buchrolle in den Händen darstellt und auf einem menschenreichen Marktplatz aufgestellt ist. Solch eine Statue konnte in der Antike zu Lebzeiten oder postum als besondere Auszeichnung gewährt werden.

Er führt den Dichtervergleich nun weiter aus und spricht von der ‚Nachtigall aus Paros‘, die stets Leid und Tränen verursacht. Die Nachtigall ist ein mit Poeten häufig assoziiertes Tier, denn sie singt ihre Lieder so wie der Dichter seine Gedichte. Damit meint er wohl wieder Archilochos, der für seine Spottelegien und gnadenlosen Dichtungen bekannt war. Im Gegensatz dazu bringen Poseidippos‘ Werke die Zuhörer nicht zum Weinen. Was genau sie allerdings bringen sollen, ist in den verwischten Versen am unteren Rand der Wachstafel verloren gegangen.

Das Gedicht endet mit einer gebetsartigen Formel, in der der Verfasser den Wunsch äußert, im Alter als Wohltäter für die Gesellschaft seinen Weg ins Jenseits zu finden, aufrecht gehend und verständlich sprechend, d. h. gesund hinsichtlich seines Körpers und seines Geistes, und seinen Kindern Haus und Besitz zu hinterlassen. Ein glücklicher Abschied aus dem Leben also. Wie passt das mit dem zuvor erwähnten ‚verhassten Alter‘ zusammen? Möglicherweise ist es gar nicht wörtlich, sondern als Überbegriff für eine thematische Sammlung von Gedichten, zu denen auch dieses hier zählt und eine Art Einleitung bildet, eben über das Alter in unterschiedlichen Facetten zu verstehen.

Die Holztafel stammt aus Theben-West (Ägypten) und ist auf das 1. nachchristliche Jahrhundert zu datieren, wobei der Inhalt, also das eingeritzte Gedicht, eher zu sozialpolitischen Verhältnissen aus dem 4. oder 3. vorchristlichen Jahrhundert passt. In dieser Zeit lebte auch der anfangs erwähnte Epigrammatiker Poseidippos von Pella, der nach einem Philosophie-Studium in Athen einige Zeit auf Samos lebte und dann nach Alexandria an den ptolemäischen Königshof ging. Das bekräftigt die Annahme, dass er der tatsächliche Autor des Gedichtes ist.

Wahrscheinlich wurde das Originalgedicht als Schreibvorlage verwendet oder aus dem Gedächtnis aufgeschrieben und nicht als Nachahmung aus dem Stegreif komponiert. Das erklärt unter anderem die zahlreichen Schreibfehler, die sich in den Text eingeschlichen haben und teilweise vom Schreiber selbst ausgebessert oder auch verschlimmbessert worden sind. Er verwechselt oft lange mit kurzen Vokalen, kann die unterschiedlichen i/e-Laute, die in klassischer Aussprache noch deutlich getrennt wurden, nicht recht voneinander unterscheiden und ist sich bei Kasus- und Personalendungen unsicher. Griechisch war wahrscheinlich nicht seine Muttersprache.

Dem gegenüber steht die wohlgeformte Gestalt der Buchstaben, die auf eine geübte Schreiberhand zurückzuführen ist. Der Duktus wechselt jedoch in der Mitte der zweiten Kolumne der Vorderseite und die Schrift geht in eine flüchtigere Kursive über. Die unausgeglichene Unterteilung der vorderen Seite fällt auch ins Auge: In der ersten Spalte ließ sich der Schreiber viel Platz für die Verse und nahm somit 2/3 der Schreibfläche ein, für die zweite Spalte blieb nur das übrige Drittel. Das nötigte ihn dazu, die Buchstaben kompakter zu halten und die Wörter gelegentlich auch über das Wachs hinaus, auf dem hölzernen Rand fortzuführen. Auf der Rückseite wäre noch genug Raum gewesen, dort stehen aber lediglich die letzten vier Verse.

Das Schreibmedium Wachstafel ist vor allem aus dem schulischen Kontext bekannt. Es eignet sich hervorragend für Notizen und Übungen, da man das beschriebene Wachs mithilfe eines Metallgriffels, Stilus genannt, leicht wieder glattstreichen und dann neu beschreiben kann. So ist es doch gewissermaßen ironisch, dass das Gedicht, was nur durch diese Wachstafel überliefert ist, als eine Art Vermächtnis verstanden werden kann.