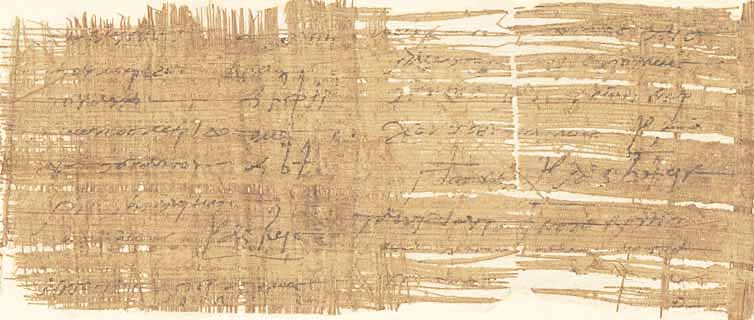

P. 11517 V

In diesem Fragment eines Romans oder einer Aretalogie auf einem Papyrus aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. gibt es ein Rededuell zwischen Daulis, der gerade mit seinem Heer Delphi eingenommen hat und das Orakelwesen kritisiert, und dem Propheten des Heiligtums, der die göttliche Wahrheit des Orakels verteidigt.

Ein Streit der Weltanschauungen – dieser Papyrus gewährt einen kleinen Einblick in die griechische Geisteswelt im 2. Jahrhundert n. Chr. In diese Zeit lässt sich das Stück nämlich anhand des Schriftbildes datieren. Drei ungewöhnlich breite Kolumnen, von denen jedoch nur die mittlere, 29 Zeilen lange weitestgehend vollständig ist, während die 24 und 29 Zeilen langen äußeren Kolumnen nur sehr bruchstückhaft erhalten sind, erzählen einen Ausschnitt aus einer Geschichte von einem Angriff auf Delphi. Dessen bekanntes Heiligtum war eines der wichtigsten religiösen Zentren der griechischen Welt, und von überall her kamen Menschen, um dem Orakel von Delphi eine Frage zu stellen. Die Pythia genannte Priesterin saß über einem Erdspalt, aus dem vulkanische Gase strömten, und verkündete die Antworten des Gottes Apollon. Dankbare Fragesteller hatten im Laufe der Jahrhunderte viele wertvolle Weihgaben gestiftet, und das Heiligtum war reich und einflussreich.

Aus dem unvollständigen Text lässt sich über die Handlung entnehmen, dass ein feindliches Heer Delphi eingenommen hat und dort allerlei Schandtaten verübt. Daulis, der Anführer der Armee, bedroht nun den Propheten von Delphi, dessen Aufgabe es ist, die Orakelsprüche der Pythia auszulegen und zu verkünden, mit dem Schwert. Daulis hält eine Anklagerede darüber, dass die Priester die Gutgläubigkeit der Menschen ausnutzen würden, um sie mit Orakelsprüchen zu manipulieren und ihnen das Geld aus der Tasche zu stehlen. Zur Strafe droht er, das Blut des Propheten dem Kriegsgott Ares zu opfern. Der Priester jedoch beschwört die göttliche Wahrheit und die Themis, die göttliche Gerechtigkeit, die an diesem Ort walten, und kündigt Daulis die verdiente Strafe an, die ihn für seine Freveltaten ereilen würde.

Im 2. Jahrhundert n. Chr. florierte das Heiligtum von Delphi ganz besonders, was jedoch auch zur Folge hatte, dass sich besonders viel Kritik an dieser Praxis erhob. Einige Philosophen und andere Intellektuelle kritisierten in ihren Werken mit ähnlichen Argumenten wie Daulis den Betrug an der Bevölkerung, den die Orakelpriester begingen. Dieser Text hier müsste dann von jemandem stammen, der Delphi verteidigen wollte, indem er die Ansichten der Kritiker Daulis in den Mund legt, der am Ende der Geschichte tatsächlich seine Strafe bekommen haben dürfte, um die Macht des Gottes und die Wahrheit des Orakels zu belegen. Es handelt sich vermutlich um eine Szene aus einem Roman oder aus einer Aretalogie, also einem Text, der die Macht eines Gottes priesen sollte, gern in Form von Wunder- oder Bestrafungsgeschichten.

Dass es auch hier zu einem Wunderzeichen gekommen ist, das die Herrschaft des Daulis über Delphi und sein Leben beendete, liegt auch deshalb nahe, weil der Autor des Textes auf eine lange Tradition in dieser Hinsicht zurückgreifen konnte. Die Griechen kannten einige Erzählungen darüber, wie durch Blitze, Erdrutsche, Erdbeben, Schneestürme, Geister von Heroen und andere Erscheinungen Feinde vertrieben wurden, die Delphi einnehmen wollten, wie die Perser im 5. Jahrhundert v. Chr. oder die Kelten im 3. Jahrhundert v. Chr., oder die es sogar bereits eingenommen hatten, wie der griechische Stamm der Phoker im 4. Jahrhundert v. Chr. Das wirft die Frage auf, ob hier eines dieser Ereignisse gemeint ist oder ob der Autor im Rahmen seiner Geschichte einen Angriff erfunden hat, mit den bekannten Erzählungen im Hinterkopf. Leider wird aus den Hinweisen im Text nicht einmal eindeutig klar, ob die Angreifer Griechen oder Barbaren sind. Falls hier ein konkreter Fall geschildert werden sollte, ist am ehesten ein Moment aus der Mythologie gemeint, nämlich der Angriff der Phlegyer, eines wilden Stammes, der mit Apollon und Delphi verfeindet war.

Anhand dieses Papyrus zeigt sich also, wie unter Rückgriff auf altbekannte Geschichten aus dem kulturellen Gedächtnis der Griechen auf literarische Weise ein Kampf zwischen Weltsichten ausgetragen wurde. Einer sehr nüchtern-rationalen Anschauung wird entgegengestellt: Die Macht Apollons in der Welt der Menschen ist real, und er weiß sein eigenes Heiligtum sehr wohl zu verteidigen.