BKT IX 90 (P. 11754 + P. 21187)

„Männer sind Schweine“ ist ein Satz, den Frauen oft äußern, wenn sie von Männern ungerecht behandelt wurden, sei es durch Untreue, Egoismus, Rücksichtslosigkeit oder missbräuchliches Verhalten. Dieses Thema ist sehr alt und wurde auch schon in der Antike thematisiert. Eine literarische Verarbeitung findet sich auf diesen Papyrus.

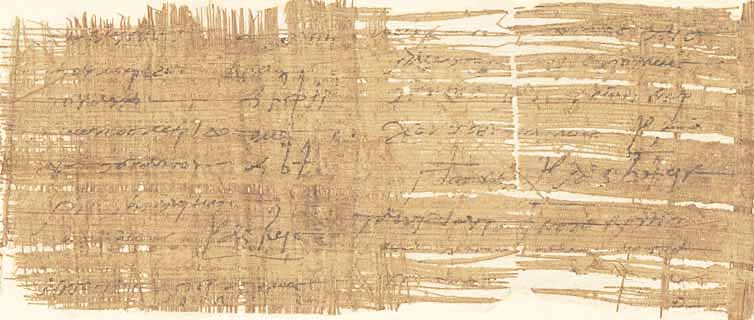

Die Fragmente dieses Papyrus wurden bei den Ausgrabungen von Otto Rubensohn in Eschmunen, dem antiken Hermupolis in Mittelägypten, gefunden. Sie sind auf beiden Seiten beschrieben und stammen von einem Blatt eines Papyrus-Kodexes, der vermutlich ebenfalls in Hermupolis verfasst wurde. Die Schrift ist eine relativ große, nach rechts geneigter Buchschrift, die sich paläographisch in das 6. Jahrhundert n. Chr. datieren lässt. Ein unterer Rand von etwa 5 cm Breite ist auf beiden Seiten erhalten. Obwohl alle anderen Seiten des Blattes nicht erhalten sind, lässt sich der Umfang des ursprünglichen Blattes rekonstruieren. Auf jeder Seite waren wohl 34 bis 35 Zeilen.

Die Tinte ist bräunlich, Apostrophe wurde gelegentlich gesetzt und Akzente etc. fehlen. Interessant ist allerdings, dass ein weiterer Schreiber zunächst in brauner, später in schwarzer Tinte schräge Striche in den oberen Bereich der Zeilen gesetzt hat. Sie zeigen an, wo ein Wort endet bzw. ein neues beginnt. Diese Information war sehr hilfreich, da damals nicht alle Wörter wie heute voneinander getrennt geschrieben wurden. Stattdessen schrieb man alle Buchstaben ohne Leerzeichen hintereinander. Satzzeichen wurden ebenfalls nicht gesetzt. Somit sind diese schrägen Striche wohl als Lesehilfe zu betrachten.

Der Text enthält einen kleinen Ausschnitt aus Homers „Odyssee“. Homer war und ist der bekannteste Dichter der abendländischen Kultur. Er schrieb die beiden Epen, die heute unter den Namen „Ilias“ und „Odyssee“ bekannt sind. Diese Werke wurden vermutlich um die Wende vom 8. zum 7. Jahrhundert v. Chr., mit dem Übergang von der mykenischen Kultur zur klassischen griechischen Zeit, niedergeschrieben. Schon in der Antike war er der angesehenste Dichter Griechenlands. Seine Werke wurden immer wieder gelesen, abgeschrieben und studiert. Sie dienten und dienen bis heute als Inspiration und Grundlage für epische Abenteuer, Fantasy oder dramatische Medien.

Die Odyssee handelt von den abenteuerlichen Irrfahrten des Königs von Ithaka, Odysseus, der auf dem Weg nach Hause zurückkehrt vom zehnjährigen Trojanischen Krieges. Der 10. Gesang, zu dem der Text auf dem fragmentierten Papyrusblatt gehört, handelt vom Scheitern des Odysseus und seiner Mannschaft, ihre Heimat zu erreichen und nahezu alle seiner Schiffe werden durch die Laistrygonen zerstört. Schließlich landen sie auf Aiaia, der Insel der Zauberin Kirke. Die Erlebnisse auf der Insel werden im Text des Papyrus-Blattes beschrieben.

Um die Insel zu erkunden, durchstreift eine Gruppe von Odysseus‘ Gefährten die Umgebung. Bald am Palast der Zauberin angekommen, werden sie von zahmen Wölfen und Löwen überrascht. Kirke lockt und verführt ihre Gäste mit einem prächtigen Mahl. Sie verfeinerte jedoch die Speisen und Getränke mit einem Gift und mit einem Schwung ihrer Rute verwandelte sie die Männer in Schweine. Nur der argwöhnische Eurylochos ist nicht in die Falle getappt. Er kehrt schnell zum Schiff zurück, um Odysseus über die Geschehnisse zu berichten. Trotz des Widerstands von Eurylochos macht sich Odysseus sofort auf, um seine Gefährten zu retten. Auf dem Weg trifft er den Gott Hermes, der ihm seine Hilfe anbietet.

An dieser Stelle bricht der Text des Papyrus ab, doch wir kennen den weiteren Verlauf der Geschichte. Odysseus zwingt Kirke, die Verwandlung seiner Männer in Schweine rückgängig zu machen, wodurch er sie rettet.

Kehren wir zur Hauptfrage zurück: ob Männer Schweine sind oder nicht. Es ist eine umgangssprachliche Redewendung und eine Frage der Perspektive. Wichtig ist, sprechen wir über alle Männer oder über eine bestimmte Kategorie von Männern? Und vielleicht nur über diejenigen, die sich in dem einen oder anderen Fall wie Schweine verhalten. Außerdem können Frauen auch nicht anders sein und diese Frage lässt sich auch auf sie anwenden.